Faça ciclovias e eles virão… Se forem protegidas, mais ainda

Estudo nos EUA conclui que o número de ciclistas é 1,8 vezes maior em ciclovias protegidas do que em ciclovias padrão e 4,3 maior do que em trechos sem ciclovias.

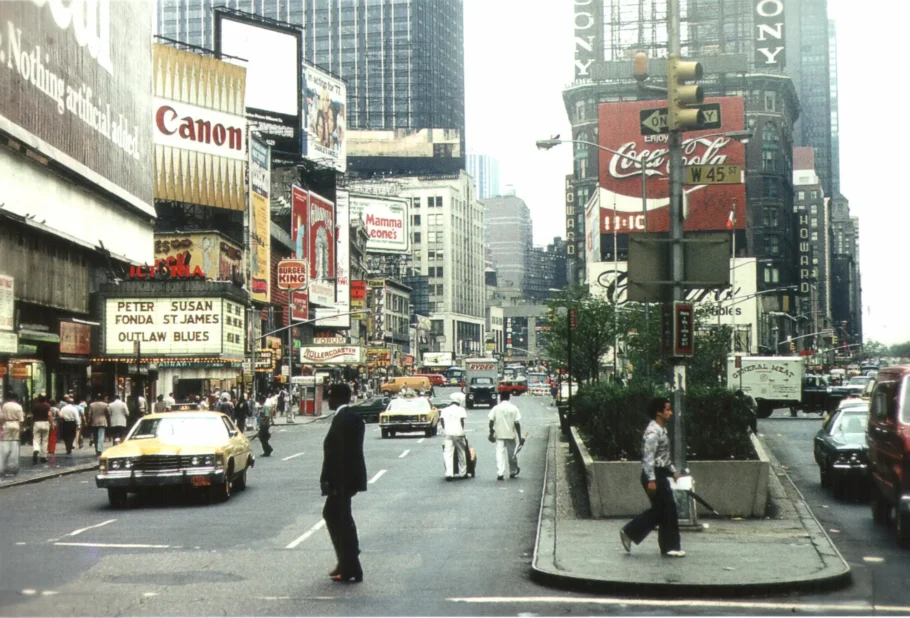

Entenda a história da persistente crise de acessibilidade habitacional em Nova York e as possíveis soluções para o problema.

21 de julho de 2025Se você buscar no Google a definição de “emergência”, ele oferece uma resposta do Dicionário Oxford: “uma situação séria, inesperada e frequentemente perigosa que requer ação imediata.” O Merriam-Webster apresenta uma formulação semelhante: “uma combinação imprevista de circunstâncias ou o estado resultante que exige ação imediata.”

Fica claro, portanto, que uma emergência é algo repentino, inesperado e que exige ação corretiva imediata para resolver uma situação perigosa. E ainda assim, paradoxalmente, por mais de três quartos de século o mercado imobiliário de Nova York está em estado de “emergência”.

Em março de 2024, mais uma vez, “o Conselho da Cidade de Nova York votou para declarar que há uma emergência habitacional em curso, a fim de estender a Lei de Estabilização de Aluguéis, que expiraria em 1º de abril de 2024, até 1º de abril de 2027.”

Sim, a acessibilidade à moradia é um problema — um problema enorme e persistente —, mas a forma como ele é definido não contribui em nada para resolvê-lo. Na verdade, chamar o problema de acessibilidade habitacional de “emergência” só serve para piorá-lo. Essa definição oferece uma distração conveniente, permitindo que o foco permaneça nos sintomas do problema, e não em suas causas.

Fazendo uma analogia: imagine uma casa com fiação elétrica defeituosa, de modo que, sempre que alguém acende a luz, surgem faíscas que incendeiam a parede. Com um extintor de incêndio sempre à mão, basta mirar no ponto perigoso ao acionar o interruptor. Assim, é mais fácil gritar “emergência” e pegar o extintor — ou seja, continuar confiando nas regulações de aluguel — do que resolver o problema fundamental: Nova York não está construindo moradias suficientes, especialmente nas áreas de classe média.

Leia mais: Ceticismo em relação à oferta de moradia | Entrevista com Ingrid Gould Ellen

A história das regulações de aluguel em Nova York pode ser descrita com uma palavra: labiríntica. O que começou como uma medida de guerra se transformou em uma complexa teia regulatória que evoluiu conforme a crise do momento. Em alguns anos, as regulações eram especialmente rígidas; em outros, havia certo relaxamento, só para que as isenções fossem revogadas assim que surgia uma nova crise. Quando os custos habitacionais disparavam — geralmente por causa da inflação generalizada na economia — os inquilinos exigiam intervenção do governo para protegê-los contra a alta.

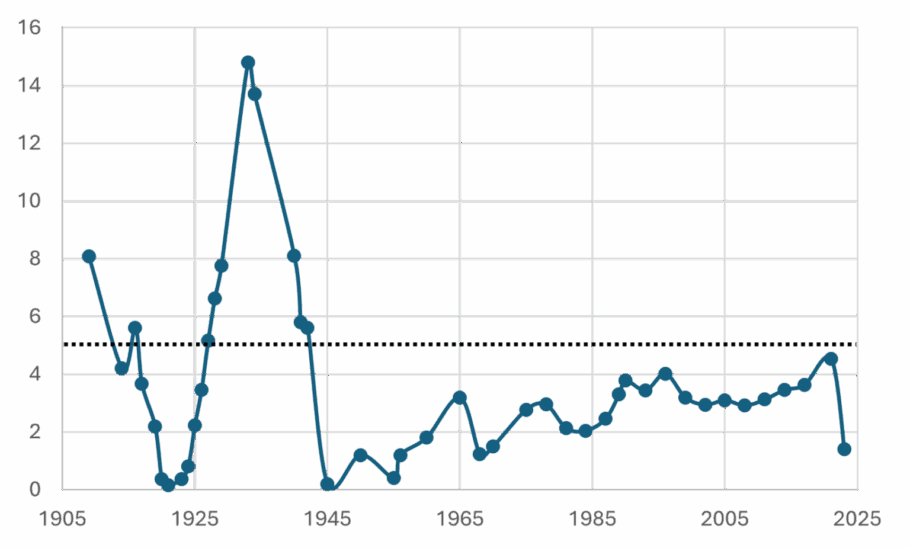

Como os efeitos da inflação são imediatos e perceptíveis, e os benefícios da construção de novas moradias demoram anos para se materializar, os gestores perceberam que aplicar um viciante “analgésico” (ou extintor de incêndio) agora era politicamente mais viável do que a paciência necessária para gerar nova oferta. Acalmar os inquilinos tem sido uma necessidade, pois eles representam dois a cada três domicílios. E ainda assim, independente das mudanças regulatórias ou das idas e vindas das crises, uma coisa permaneceu igual: a taxa de vacância dos aluguéis nunca ficou acima de 5% desde a Segunda Guerra Mundial.

1943 a 1968

A longa história das regulações de aluguel em Nova York começou em novembro de 1943, quando todos os imóveis alugados da cidade tiveram seus aluguéis congelados nos níveis de março de 1943, como parte do Ato Emergencial de Controle de Preços nos Estados Unidos, de 1942. Esses controles foram implementados devido à escassez de moradias e ao aumento dos preços provocados pela guerra. Todos os esforços estavam voltados para o combate ao fascismo, e a produção habitacional normal teve de esperar.

Após a guerra, mesmo com o fim das regras federais de controle de aluguel, Nova York continuou aplicando controles para todas as unidades construídas antes de 1947, embora novas construções fossem isentas. Como o especialista em habitação Michael Stegman escreveu em 1982, a intenção era “uma medida temporária justificada pela persistente escassez habitacional decorrente das condições de emergência do tempo de guerra”.

No entanto, os controles “temporários” continuaram por décadas, ainda que as regras para reajustes fossem sendo ajustadas ao longo do tempo. Tipicamente, os proprietários podiam aumentar os aluguéis se o imóvel fosse desocupado. Em outros momentos, era permitido um reajuste único e generalizado. Ou os aumentos podiam ser negociados diretamente com o inquilino, geralmente com base em melhorias realizadas no imóvel. Os inquilinos também podiam solicitar reduções de preço se achassem que o imóvel não estava sendo adequadamente mantido. Mas em todos os casos, os inquilinos adimplentes tinham o direito de permanecer no imóvel e não podiam ser despejados. As unidades podiam até ser transferidas de pais para filhos, tornando os apartamentos alugados praticamente uma “co-propriedade” do locador e locatário.

Em 1965, 63% do estoque de aluguel de Nova York estava sob restrições de controle de aluguel, 6% era composto por habitação social e outros 5% por habitações do tipo SRO (Single Room Occupancy, ou quartos de ocupação individual). Assim, apenas um quarto do estoque habitacional estava fora da regulação.

1969 até o presente

O ano de 1969 teve uma virada de chave com a introdução da estabilização de aluguéis. Todas as unidades construídas entre 1947 e 1969 passaram a ser “estabilizadas”, e as unidades com controle de aluguel que fossem desocupadas também passariam a integrar o regime de estabilização. O programa de estabilização foi um reconhecimento de que o controle de aluguéis havia fracassado. No fim da década de 1960, estava claro que a impossibilidade de os proprietários reajustarem os aluguéis conforme os seus custos estava provocando a deterioração do estoque habitacional. A partir de então, todas as unidades do programa teriam os aluguéis reajustados anualmente por um percentual fixo definido pelo Conselho de Diretrizes de Aluguéis (Rent Guidelines Board).

Para tentar destravar o mercado imobiliário, o Estado aprovou uma lei em 1971 que removia o controle de todos os apartamentos desocupados a partir de junho de 1970 (com isenção para novas construções também). Porém, em 1974, a lei foi alterada novamente: todas as unidades construídas após 1969 deveriam ser estabilizadas. Além disso, edifícios recém-construídos também seriam submetidos à estabilização caso recebessem isenções fiscais previstas no programa.

Depois, em 1997, o Estado autorizou a retirada do controle das unidades mais caras e dos grandes aumentos em unidades desocupadas. Mas essas regras foram revertidas em 2019, quando a cidade e o Estado apostaram em regulações ainda mais rígidas. Desde então, a retirada do controle por vacância e de unidades de alto padrão foram abolidas. Hoje, apenas uma fração mínima dos custos das melhorias estruturais realizadas nos imóveis pode ser repassada aos inquilinos. O efeito dessas regulações tem sido o incentivo à deterioração dos edifícios de baixa renda. Atualmente, mais da metade do estoque habitacional está sob alguma forma de regulação: controle de aluguel (1%), estabilização de aluguel (41%) ou habitação social (7,5%) — mais de um milhão de unidades.

O mais importante é: se a regulação dos aluguéis foi criada com o objetivo de ajudar as famílias de menor renda, ela não está cumprindo sua função. Em 1975, por exemplo, a maioria dos moradores nas faixas de menor renda gastava mais de 40% da renda com aluguel. Hoje, a taxa de vacância para quem busca aluguéis na faixa mais baixa é de 0,4% (basicamente zero). Entre os domicílios alugados com renda inferior a US$ 70.000 anuais, mais da metade gasta 55% ou mais da renda apenas com o aluguel.

Antes de analisarmos as taxas de vacância em Nova York, é importante esclarecer alguns conceitos básicos. “Vacância” é definida como o número total de unidades habitáveis menos o número total de unidades efetivamente ocupadas por domicílios. Isso significa que a vacância é determinada pela oferta total de moradias para aluguel em relação à demanda total. Tudo o mais constante, fatores que aumentam o número de unidades disponíveis tendem a elevar a vacância, enquanto fatores que aumentam a demanda tendem a reduzi-la.

Naturalmente, oferta e demanda não são independentes, já que ambas são afetadas pelo preço da moradia. Quando os preços sobem, espera-se que haja mais oferta, já que os incorporadores podem obter retornos maiores com novas construções. Preços mais altos também tendem a reduzir a demanda por unidades, seja porque pessoas passam a morar em domicílios maiores (com mais gente dividindo o mesmo espaço) ou pela saída de pessoas da cidade (ou, implicitamente, pela não entrada).

Ao longo do tempo, quando a taxa de vacância cai abaixo de um determinado patamar (digamos, 5%), forças econômicas deveriam estimular a criação de mais moradias, elevando novamente a vacância a um nível mais natural. Quando a vacância não consegue ultrapassar os 5%, isso indica que existem barreiras às novas construções.

Em Nova York, embora as taxas de vacância tenham subido um pouco em relação às baixas históricas dos anos 1970 — graças à inflação baixa e ao aumento da construção —, elas nunca ultrapassaram os 5% desde 1945. Elas apresentam uma estabilidade notável, oscilando entre 2,9% e 3,6% nos últimos trinta anos. Nem mesmo o aparente êxodo em massa causado pela pandemia elevou a vacância além de 4,5%. Mais recentemente, o novo crescimento populacional de Nova York, somado à escassez de novas construções e ao fim das isenções fiscais para novos empreendimentos, fez a vacância cair para 1,4%.

Então o que manteve a vacância abaixo de 5% por 80 anos? Em última instância, trata-se da oferta de moradias. Em resumo: desde a Segunda Guerra Mundial, Nova York não tem construído habitação em um ritmo suficientemente rápido. Vamos fazer um panorama da oferta habitacional da cidade desde 1920. Mas não vamos olhar para o número absoluto de unidades construídas por ano — o dado mais comum nos relatórios sobre o mercado imobiliário nova-iorquino —, pois isso oferece uma visão incompleta da questão.

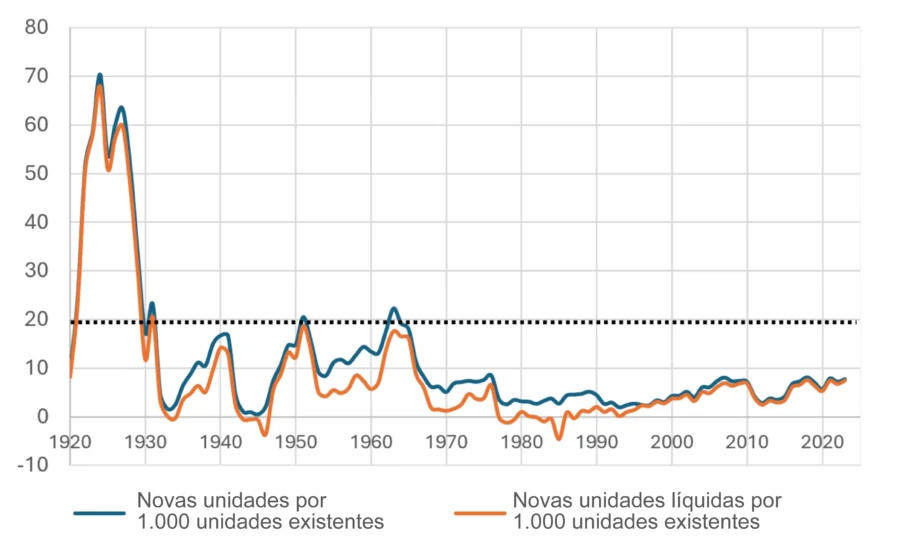

Uma medida mais precisa é a oferta líquida relativa — o número de novas unidades menos as unidades demolidas, em relação ao total de unidades habitacionais existentes. No gráfico abaixo, temos duas versões dessa oferta relativa: o número total de novas unidades (brutas) concluídas por 1.000 unidades existentes e o número de novas unidades líquidas (as novas menos as demolidas) também por 1.000 unidades existentes.

O gráfico acima traz algumas conclusões importantes:

Primeiro, que a última vez que o número líquido de novas unidades superou 20 por 1.000 (ou 2%) foi em 1931. Em resumo, Nova York não consegue ultrapassar esse patamar há quase um século. 20 por 1.000 parece ser o “número mágico” necessário para que a vacância fique acima de 5%.

Segundo, que embora tenha havido dois períodos em que a construção bruta entre 1935 e 1965 superou o limiar de 2%, essa nova oferta enfrentava uma verdadeira batalha contra o volume de demolições. Algumas dessas unidades demolidas vinham de projetos de remoção de guetos, mas grande parte era resultado do abandono de edifícios residenciais. A demolição de moradias antigas praticamente cessou por volta dos anos 2000.

Em resumo, desde a Segunda Guerra Mundial houve apenas dois períodos de um verdadeiro “boom” de oferta: 1948-1952 e 1962-1965. Mas em nenhum desses momentos a construção líquida superou as 20 unidades por 1.000.

Leia mais: O maior boom imobiliário de Nova York e suas lições para hoje

Desde meados dos anos 1990, quando a economia e a população de Nova York voltaram a crescer, as taxas líquidas de novas construções vêm girando em torno de 5 por 1.000, quase metade do que eram nos 25 anos seguintes à Segunda Guerra. A construção desde 2000 tem sido timidamente positiva.

Embora o programa recém-aprovado City of Yes for Housing Opportunity (“Cidade do Sim para Oportunidade Habitacional”) seja um bom começo, ele não será suficiente. Mesmo em condições ideais, essa iniciativa aumentaria as taxas anuais de construção de 5 por 1.000 para 10 por 1.000, ainda muito abaixo do necessário para mover o ponteiro da vacância.

O primeiro fator é o clima econômico. Quando a inflação e as taxas de juros estão baixas, mais unidades tendem a ser construídas, pois a moradia se torna mais barata de produzir. Por outro lado, quando os custos de construção estão elevados — seja localmente, por causa da mão de obra e materiais caros, ou nacionalmente, devido a problemas na cadeia de suprimentos ou juros altos —, os incorporadores são incentivados a construir menos, tudo o mais constante.

Outro fator são os custos operacionais, como impostos e manutenção. Novamente, à medida que esses custos aumentam, torna-se mais caro oferecer moradia. Como resultado, muitos imóveis acabam se deteriorando (e alguns são eventualmente demolidos), ficam ociosos ou são retirados do mercado de aluguel. E os incorporadores passam a construir menos, já que os lucros diminuem.

Além disso, existem as regulações urbanísticas. Quanto mais rigorosas elas forem, menor tende a ser a oferta de novas moradias, pois as regulações reduzem o retorno sobre o investimento ou geram o receio de que, mesmo construindo hoje moradia a preços de mercado, o governo passe a impor novas regulações no futuro.

Um desses obstáculos são os limites aos reajustes de aluguel. Os tetos de preço por si só reduzem a vacância, já que os preços mais baixos estimulam os proprietários a oferecerem menos moradias. Ao mesmo tempo, os consumidores tentam manter-se por mais tempo nesses imóveis — seja ocupando apartamentos maiores do que o necessário, seja permanecendo neles além do que fariam normalmente, para não perder um “bom negócio”.

Os “anos perdidos” — entre 1977 e 1991, quando a construção líquida acumulada de moradias foi negativa — foram motivados, em parte, pelas severas restrições à capacidade dos proprietários de reajustar os aluguéis, ao passo que os custos, como o imposto pela propriedade, continuavam subindo. Os proprietários foram pressionados dos dois lados, e o resultado foi o abandono de imóveis (e incêndios criminosos generalizados).

Mas a regulação de aluguéis não é o único fator. Em 1961, Nova York passou por um grande processo de downzoning — transição para leis de zoneamento cada vez menos permissivas. Essas regras desincentivaram incorporadores e proprietários a construir as unidades necessárias para manter os preços e a vacância sob controle. Se as leis de zoneamento tivessem se mantido mais flexíveis, é provável que a cidade tivesse superado a crise com o tempo.

Além disso, o número da demanda por unidades, independente do preço, é determinado por crescimento populacional, tamanho das unidades e renda. Um grande fluxo migratório e aumento de renda devido ao crescimento acelerado do emprego vai aumentar o número de unidades (e de metros quadrados) desejados. Ao mesmo tempo, a redução no tamanho dos domicílios também vai aumentar o número de unidades demandadas.

Por exemplo, nos anos 1970, mesmo com a queda da população de Nova York, o número de domicílios aumentava à medida que mais pessoas passavam a morar sozinhas ou em duplas. Como resultado, a demanda por habitação se manteve relativamente estável ao longo da década. Mesmo nos “anos perdidos”, a demanda caiu mas não despencou, já que os domicílios também estavam ficando menores. As baixas taxas de vacância não eram impulsionadas por uma enorme demanda, mas sim por mudanças demográficas (e abandono).

Hoje, as baixas taxas de vacância são impulsionadas pelo aumento de renda, pela demanda global para viver na cidade e pela queda das taxas de mortalidade.

Leia mais: A “teoria Friends” na gentrificação em Nova York

Começo esta seção com um ponto essencial, fortemente respaldado pelos dados: o mercado habitacional de Nova York é, como qualquer mercado, afetado pelas oscilações de oferta e demanda. A oferta importa, mas ela precisa ser ampliada em um ritmo significativo e nos bairros onde ela é mais necessária, especialmente nas áreas de baixa renda. Nesses locais, o governo deveria adotar uma estratégia conjunta de: oferecer subsídios generosos à construção, promover flexibilizações significativas nas leis de zoneamento e potencialmente participar diretamente da produção habitacional.

Também deveria aumentar a liberação do controle do aluguel em casos de vacância. À medida que a vacância aumenta por meio da construção direcionada de novas moradias, mais pessoas estarão dispostas a deixar seus imóveis antigos para se mudar para unidades novas. Isso liberaria terrenos para reurbanização e incentivaria os proprietários a reformar as unidades existentes ou pararem de mantê-las fora do mercado.

Por fim, a cidade precisa criar um plano diretor que melhore o transporte, os parques e os serviços à medida que a população dos bairros aumenta. Dar confiança às pessoas de que o aumento da densidade não vai comprometer sua qualidade de vida é fundamental para obter apoio público às mudanças necessárias para tornar a moradia mais acessível.

Artigo publicado originalmente em Building the Skyline, em janeiro de 2025.

Para entender mais sobre acessibilidade habitacional e sua aplicação nas cidades brasileiras, conheça o curso “Do Planejamento ao Caos“.

Somos um projeto sem fins lucrativos com o objetivo de trazer o debate qualificado sobre urbanismo e cidades para um público abrangente. Assim, acreditamos que todo conteúdo que produzimos deve ser gratuito e acessível para todos.

Em um momento de crise para publicações que priorizam a qualidade da informação, contamos com a sua ajuda para continuar produzindo conteúdos independentes, livres de vieses políticos ou interesses comerciais.

Gosta do nosso trabalho? Seja um apoiador do Caos Planejado e nos ajude a levar este debate a um número ainda maior de pessoas e a promover cidades mais acessíveis, humanas, diversas e dinâmicas.

Quero apoiarEstudo nos EUA conclui que o número de ciclistas é 1,8 vezes maior em ciclovias protegidas do que em ciclovias padrão e 4,3 maior do que em trechos sem ciclovias.

Confira quais foram os episódios mais ouvidos do podcast Caos Planejado em 2025.

Publicamos mais de 150 colunas no Caos Planejado ao longo do ano. Confira quais foram as mais lidas de cada colunista!

Confira quais foram os artigos mais acessados de 2025 no Caos Planejado!

Como as unidades habitacionais novas e caras de hoje se tornam as moradias acessíveis de amanhã.

Entendendo o que esse conceito realmente significa a partir de diferentes perspectivas.

Confira a nossa conversa com o pesquisador e gestor Santiago Uribe sobre o papel do urbanismo social na cidade de Medellín.

A ausência de assistência técnica de projeto e acompanhamento das reformas no desenho inicial do Programa Reforma Casa Brasil ameaça o potencial transformador da nova política do governo federal, lançada em outubro.

Depois de anos de ceticismo, os carros autônomos emergem com força e começam a redesenhar a mobilidade urbana. Precisamos nos preparar para as mudanças que vêm pela frente.

COMENTÁRIOS