Podcast #124 | A vereadora do urbanismo

Confira a nossa conversa com a urbanista e vereadora em Curitiba, Laís Leão, sobre o papel dos vereadores nas cidades.

A facilidade que cada pessoa tem de se deslocar na cidade depende de vários fatores. Analisar a eficiência e as restrições desses deslocamentos é fundamental na gestão urbana.

28 de abril de 2025Independente de onde você esteja, a sua capacidade de chegar em diferentes lugares — como trabalho, escola e serviços de saúde — depende de uma combinação de fatores como: localização, opções de transporte e características individuais como renda, idade, gênero e condição física. O quanto esses fatores tornam fácil ou difícil alcançar lugares é o que entendemos por acessibilidade: a capacidade de conectar as pessoas aos locais, levando em conta não apenas a distância física, mas também a qualidade, o custo e a disponibilidade das opções de transporte.

Por exemplo, considere uma mãe solo que mora em um bairro afastado da área central de Maceió. As oportunidades de emprego mais bem remuneradas e os serviços essenciais, como escolas e hospitais, estão concentrados principalmente na parte baixa e na área central da cidade. No entanto, ela vive em uma periferia onde há uma única linha de ônibus que passa poucas vezes ao dia e segue uma rota longa e indireta até a região central. Com uma renda limitada, ela não pode arcar com o custo do transporte privado, como táxis ou serviços por aplicativo, e ainda precisa conciliar suas responsabilidades de cuidado com os filhos pequenos.

Esse exemplo ajuda a entender duas formas de analisar a acessibilidade: olhando para as condições de vida das pessoas — considerando renda, idade, gênero, limitações físicas — e observando como os bairros e regiões estão organizados — considerando localização dos serviços, infraestrutura e conexões entre áreas da cidade.

Leia mais: A integração do transporte público na acessibilidade de Bogotá

Esse olhar sobre a acessibilidade também pode ser feito em diferentes escalas. Em uma escala mais ampla, é possível analisar bairros, cidades inteiras ou regiões metropolitanas observando padrões mais gerais de localização e transporte. Já em uma escala mais próxima do dia a dia, o foco está no ambiente imediato das pessoas: a existência de calçadas, rampas, travessias seguras, iluminação ou a proximidade de serviços essenciais. Essa é a dimensão que ficou mais conhecida pelo termo acessibilidade universal, voltada a garantir que todas as pessoas — especialmente as com deficiência ou mobilidade reduzida — possam circular com segurança e autonomia no espaço urbano. São aspectos muitas vezes invisíveis nos grandes planos, mas que afetam diretamente a vida cotidiana, principalmente de grupos mais vulneráveis.

Essas duas formas de olhar para a acessibilidade não funcionam separadamente. Mesmo que uma região tenha boa oferta de transporte público e serviços, isso não garante que todos consigam acessá-los de fato. Em muitas áreas urbanas, o caminho até o ponto de ônibus ainda é feito por ruas sem calçada, sem sombra e sem sinalização — obstáculos pequenos no mapa, mas decisivos na rotina. Não por acaso, mais da metade da população brasileira vive em vias sem nenhuma árvore, e a presença de ciclovias sinalizadas atinge menos de 2% das pessoas. Quando o entorno imediato oferece tão pouco, a boa rede de transporte deixa de ser garantia de acesso. O trajeto até ela pode ser, na prática, a principal barreira.

Toda essa complexidade mostra que não dá para entender acessibilidade olhando apenas de um ponto de vista. É um tema multidisciplinar que tem ganhado espaço como uma alternativa mais completa e inclusiva em relação à mobilidade, olhando para além do deslocamento por si só.

O problema é que o planejamento urbano e de transportes ainda segue, em grande parte, um modelo tradicional baseado em previsões quantitativas voltadas para prever o volume de deslocamentos futuros e dimensionar a infraestrutura necessária para atendê-los. Com dados como número de veículos, tempo de viagem e volume de tráfego, busca-se dimensionar a infraestrutura necessária para acomodar o fluxo futuro — geralmente por meio da ampliação da capacidade viária. Ao identificar uma avenida com alto volume de tráfego, por exemplo, o modelo projeta um crescimento desse fluxo para os anos seguintes e propõe duplicações, viadutos ou túneis para dar conta da “demanda esperada”.

Essa abordagem técnico-operacional parte do princípio de que a demanda observada reflete, de forma direta, as necessidades da população. Mas ao responder a esses padrões com obras que reforçam os modos de deslocamento já existentes, o planejamento muitas vezes acaba reproduzindo os mesmos problemas que pretende resolver. Um exemplo disso é o fenômeno da demanda induzida: ao ampliar vias e priorizar deslocamentos mais rápidos de carro, o sistema estimula ainda mais o uso de veículos particulares, o que gera novos congestionamentos e perpetua a lógica do investimento em infraestrutura para automóveis.

Uma das principais fontes para essas projeções são as pesquisas origem-destino, que também carregam limitações importantes. Elas mostram para onde as pessoas foram, não para onde gostariam de ir. Quem deixa de viajar porque o transporte é caro, inseguro, escasso ou demorado simplesmente não aparece nos dados. Uma moradora da periferia que desiste de buscar emprego em outra região ou um estudante que não consegue chegar à escola desejada são exemplos de escolhas condicionadas, não livres.

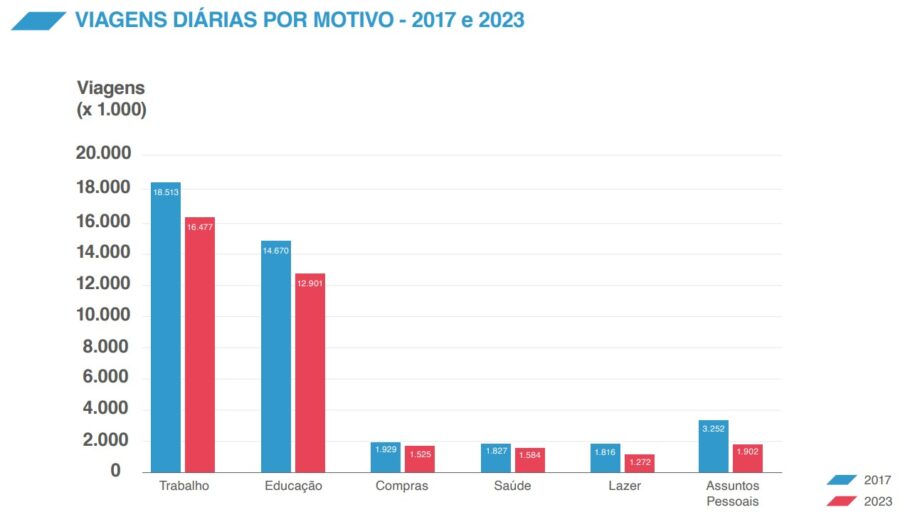

A Pesquisa Origem-Destino 2023 da Região Metropolitana de São Paulo ajuda a ilustrar esse ponto. Pela primeira vez desde 1968, houve redução no número total de viagens: uma queda de 15% entre 2017 e 2023. Parte dessa mudança pode estar relacionada ao aumento do teletrabalho e da digitalização de atividades, mas também pode refletir restrições concretas ao deslocamento. Como a pesquisa registra apenas os fluxos realizados, ela não permite distinguir quem deixou de viajar por opção e quem o fez por falta de acesso. É aí que a acessibilidade faz diferença: ela ajuda a enxergar o que está fora das estatísticas — os trajetos que não acontecem, os serviços que não são alcançados e as escolhas que sequer puderam ser feitas. Essa visão amplia o entendimento sobre como a cidade funciona e para quem ela realmente funciona.

Para que a acessibilidade se torne útil no planejamento, o primeiro passo é definir o que se quer analisar: o acesso a empregos, escolas, hospitais, áreas de lazer? A partir disso, é possível observar onde essas oportunidades estão e como as pessoas conseguem — ou não — chegar até elas. Isso depende dos meios de transporte disponíveis, do tempo de deslocamento, do custo da viagem e da qualidade do trajeto. Ferramentas de mapeamento ajudam a cruzar essas informações e identificar áreas com acesso limitado. Além disso, permitem simular cenários: como a construção de uma estação de metrô ou de uma unidade de saúde pode melhorar — ou não — o acesso em determinadas regiões?

Segundo os pesquisadores Geurs e Van Wee, existem quatro formas principais de medir a acessibilidade:

Além dessas quatro abordagens centrais, a literatura também reconhece a importância da percepção dos usuários sobre o transporte — como segurança, conforto ou conveniência da viagem. Esses elementos subjetivos não compõem uma categoria própria de medida, mas podem ser incorporados às abordagens baseadas na pessoa ou na utilidade. Em conjunto, essas abordagens se articulam com quatro componentes fundamentais da acessibilidade: a distribuição das oportunidades no território (uso do solo), o desempenho do sistema de transporte, as restrições de tempo e as características individuais da população.

Leia mais: Acessibilidade como métrica de gestão da mobilidade

Pela sua simplicidade e clareza, a abordagem que considera a localização das oportunidades é comum em estudos urbanos e políticas públicas. Um exemplo bastante aplicado é a medida de oportunidades cumulativas, que calcula quantos destinos uma pessoa consegue alcançar dentro de um determinado limite de tempo ou distância. Voltando ao exemplo da mãe solo que vive na periferia de Maceió: ao aplicar essa medida, é possível estimar quantos empregos ela conseguiria acessar em até 30 minutos de ônibus. Se esse número for muito baixo, o resultado revela não apenas a limitação dela individualmente, mas também uma falha estrutural no acesso da região onde vive.

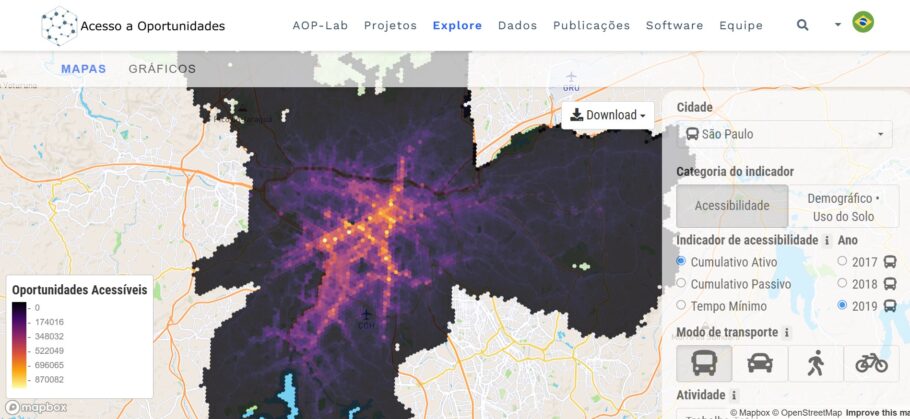

Essa mesma metodologia é utilizada no projeto Acesso a Oportunidades, desenvolvido pelo Ipea, que avalia a acessibilidade nas principais cidades brasileiras. A pesquisa estima quantas oportunidades — como postos de trabalho, escolas ou serviços de saúde — podem ser alcançadas em diferentes intervalos de tempo e modos de transporte, ajudando a identificar desigualdades territoriais com base em dados concretos.

Apesar dessas ferramentas, a acessibilidade ainda é pouco usada como referência no planejamento urbano no Brasil. Mesmo em instrumentos como os planos diretores e os planos de mobilidade, o conceito costuma aparecer de forma genérica, sem ser traduzido em diagnósticos, metas ou propostas práticas. Na maior parte das cidades, o planejamento segue priorizando a ampliação da malha viária, a redução do tempo de deslocamento e o aumento da fluidez no tráfego. Quando a acessibilidade é considerada, muitas vezes ela se resume a aspectos físicos, como a presença de rampas, calçadas ou travessias — importantes, mas insuficientes para avaliar o acesso real às oportunidades urbanas. Fica de fora, por exemplo, a relação entre moradia e trabalho, os custos dos deslocamentos ou a ausência de transporte público em determinadas regiões.

Parte desse cenário também se explica pela falta de articulação entre diferentes áreas da gestão pública. Transporte, habitação, saúde e educação costumam ser planejados de forma isolada, sem considerar como esses serviços se conectam na rotina das pessoas. Além disso, faltam dados atualizados e integrados que ajudem a entender onde estão as maiores dificuldades de acesso. As equipes técnicas, muitas vezes com poucos recursos, precisam tomar decisões com base em informações limitadas. Com isso, o planejamento urbano segue tratando a cidade como um sistema de circulação, preocupado em mover, mas não em conectar.

Enquanto a acessibilidade não for incorporada de forma prática e estruturada, continuaremos investindo em caminhos que nem sempre levam as pessoas até onde elas realmente precisam chegar.

Este texto foi adaptado a partir do Capítulo 2 da dissertação “Integração metropolitana dos sistemas de transporte público e seu impacto sobre o acesso a oportunidades de trabalho na Região Metropolitana de Curitiba”.

Somos um projeto sem fins lucrativos com o objetivo de trazer o debate qualificado sobre urbanismo e cidades para um público abrangente. Assim, acreditamos que todo conteúdo que produzimos deve ser gratuito e acessível para todos.

Em um momento de crise para publicações que priorizam a qualidade da informação, contamos com a sua ajuda para continuar produzindo conteúdos independentes, livres de vieses políticos ou interesses comerciais.

Gosta do nosso trabalho? Seja um apoiador do Caos Planejado e nos ajude a levar este debate a um número ainda maior de pessoas e a promover cidades mais acessíveis, humanas, diversas e dinâmicas.

Quero apoiarConfira a nossa conversa com a urbanista e vereadora em Curitiba, Laís Leão, sobre o papel dos vereadores nas cidades.

Os contrastes e semelhanças entre as diferentes cidades na gestão do transporte público coletivo revelam deficiências, pontos de atenção e oportunidades de melhoria.

As cidades brasileiras precisam de um alinhamento maior entre o planejamento urbano e o estudo das relações econômicas.

Mapas digitais oficiais podem transformar o planejamento urbano no Brasil, ampliando a segurança jurídica e integrando informações.

Quando a oferta aumenta mais que a demanda; quando há adensamento; e quando ocorre um processo de filtragem.

Confira nossa conversa com Kátia Mello e Andressa Capriglione sobre o Moradia Primeiro, uma estratégia de transformação social para lidar com a população em situação de rua.

Promoções e praticidade do comércio eletrônico podem esconder impactos negativos da modalidade para a vida urbana das grandes cidades.

Segundo pesquisa, a sinalização voltada a motociclistas não pode ser considerada a causa principal para a queda no número de acidentes na capital paulista.

O crescimento urbano do Rio de Janeiro proporcionou encontros, produtividade e novas ideias.

COMENTÁRIOS