Podcast #124 | A vereadora do urbanismo

Confira a nossa conversa com a urbanista e vereadora em Curitiba, Laís Leão, sobre o papel dos vereadores nas cidades.

A densidade tem sido apontada de forma recorrente como fator crucial na disseminação do coronavírus no ambiente urbano. Mas o que dizem os estudos sobre o tema?

24 de novembro de 2020Desde o início da pandemia da COVID-19, a densidade demográfica tem sido apontada de forma recorrente como fator crucial na disseminação do vírus no ambiente urbano. Já em março, Michele Acuto da Universidade de Melbourne indicava esta relação de causa e efeito: cidades densas, como Hong Kong, apresentariam riscos a serem mitigados. Curiosamente, Hong Kong foi, entre as grandes cidades mundiais, uma das menos impactadas pela pandemia. No mesmo mês, o governador de Nova York, Andrew Cuomo, publicou nas suas redes sociais que o nível de densidade em Nova York seria “destrutivo”, e que a cidade precisaria de um plano para reduzir a densidade, fortalecido pela opinião do Nobel em economia Paul Krugman que indicava o mesmo efeito.

Quem acompanhou as notícias desde então percebeu que esta relação tem sido disseminada amplamente em diversos meios de comunicação: a alta densidade demográfica das grandes cidades agravaria os impactos da pandemia do coronavírus. No entanto, esta relação de causa-efeito está longe de ser evidente e, segundo os estudos publicados até o momento, é provavelmente inexistente.

Um mês após o primeiro caso de coronavírus em Nova York — coincidentemente à mesma época das manifestações de Cuomo e Krugman — o New York Times publicou um mapa das áreas mais afetadas da cidade. Distritos como o Queens e o Bronx, com áreas postais com densidades em até dez vezes menores que as encontradas em Manhattan, o distrito mais denso de Nova York, haviam sido afetados com maior intensidade. Essa foi também a conclusão apresentada pelo relatório do Citizens Housing and Planning Council em maio, que categoricamente defendeu que “precisamos parar de culpar a densidade pela pandemia da COVID-19 em Nova York”, citando o fato de que os subúrbios da cidade, menos densos que a metrópole, foram mais afetados — enquanto Manhattan foi a área menos afetada.

No entanto, a observação de uma única cidade pode distorcer a avaliação desta relação, dado que cidades possuem outras características que podem influenciar na sua performance em conter o vírus. Embora ainda estejamos com a pandemia do coronavírus em curso, alguns estudos e análises já foram publicados olhando para conjuntos maiores de cidades para tentar verificar se essa relação perigosa entre densidade e disseminação do vírus de fato existe.

Em abril, o Banco Mundial publicou uma análise de cidades chinesas, tendo sido as primeiras impactadas pelo coronavírus, afirmando “com confiança” que a “densidade não é uma inimiga na luta contra o coronavírus”. Um dos maiores efeitos no caso da China seria a distância de Wuhan, epicentro original do vírus. A revista Nature também publicou uma análise de grandes cidades pelo mundo, onde concluiu que, dadas as drásticas diferenças no impacto da COVID-19 em cidades com densidades radicalmente distintas, a densidade teria pouco impacto nos resultados.

O urbanista Solly Angel, do NYU Marron Institute, concluiu que a densidade populacional média não afeta o número de casos e de mortes de COVID19 nas cidades. E que, pelo contrário, na média, se espera menos casos e mortes em cidades com maior densidade. Angel chama a atenção para o maior impacto da COVID-19 em cidades maiores, que, por sua vez, tendem a ter densidades mais altas. No entanto, controlando a população, a densidade demográfica teria efeito negativo.

A conclusão é muito semelhante ao paper de Shima Hamidi, Sadegh Sabouri e Reid Ewing no Journal of the American Planning Association, talvez um dos mais citados a respeito do tema. Os pesquisadores descobrem que os condados mais densos dos Estados Unidos tiveram taxas de mortalidade menores que em condados menos densos, controlando fatores como população metropolitana, fatores socioeconômicos e infraestrutura de saúde. Porém, quanto maior a população metropolitana e o quanto ela é conectada com outras regiões, mais grave o impacto negativo da COVID19.

Os economistas Jason Barr e Troy Tassier encontram resultados parecidos: em relação à COVID-19, densidade importa muito menos que a presença de um grande aeroporto. Um condado com um aeroporto de pelo menos um milhão de passageiros provavelmente terá o dobro de casos comparado com um condado sem aeroportos ou com aeroportos menores. No Brasil, estudos preliminares apontam em direção parecida. Uma análise feita pelo urbanista Vinicius Netto em conjunto com outros pesquisadores indica um aumento de casos com o aumento da população que, como já indicou Angel, também tendem a ter a sua densidade aumentada.

Outros estudos indicam que, talvez mais relevante que a densidade demográfica, é o nível de segregação — econômica, social e racial — que uma cidade apresenta. Essa foi a correlação apresentada pelo economista Joe Cortright, do City Commentary, assim como no estudo israelense conduzido pelo economista Yuval Arbel.

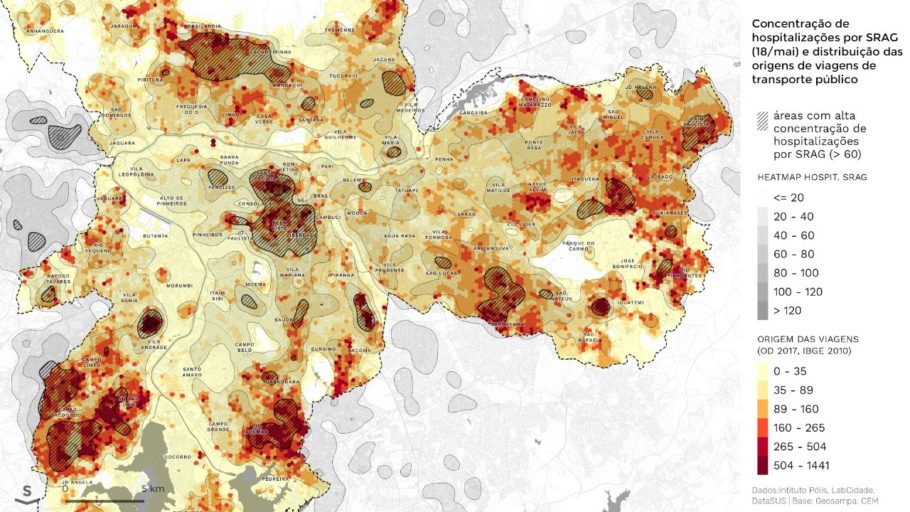

Essa indicação é especialmente relevante para cidades brasileiras, que apresentam desigualdade e segregação social, econômica e racial bastante visível. Artigo do LabCidade correlaciona, na cidade de São Paulo, as áreas da cidade que apresentam concentração de hospitalizações por Síndrome Respiratória Grave (sem identificação, mas possivelmente casos de COVID-19) até o dia 18 de maio, com a origem de viagens de pessoas que utilizam transporte público. O artigo indica que pessoas obrigadas a se deslocar de transporte público para o trabalho teriam mais exposição ao vírus. Não é claro se o problema é a exposição ao transporte público ou o fato das pessoas estarem circulando com mais frequência, não sendo possível trabalhar de casa, alternativa disponível para apenas cerca de um quarto das ocupações segundo o Ipea. Outro estudo do Ipea mapeou quais as regiões mais vulneráveis à pandemia no sentido de dificuldade de acesso ao sistema de saúde nas capitais brasileiras. Em todos os casos, fica evidente que as áreas mais críticas são periféricas e de baixa renda, novamente reforçando o caráter da segregação espacial na exposição à pandemia.

As conclusões publicadas até o momento indicam que a densidade demográfica tem papel pouco relevante no impacto da COVID-19 nas cidades. Ainda, mostram como a mídia em geral, profissionais da área, gestores públicos e urbanistas parecem ter se antecipado ao julgar a alta densidade como grande culpada pela disseminação do coronavírus.

A ampla disseminação dessas ideias pode incentivar ainda mais políticas públicas equivocadas que buscam a restrição das densidades, principalmente em áreas valorizadas e repletas de infraestrutura, que podem gerar efeitos adversos como o encarecimento dos imóveis, o incentivo à informalidade e o espraiamento urbano, aumentando custos de infraestrutura e distâncias de deslocamento. Em um momento em que a ciência e a veracidade das informações devem ser valorizadas, deveríamos esperar uma correção de curso dessas vozes públicas: devemos julgar os problemas reais das altas densidade e não meras especulações.

Somos um projeto sem fins lucrativos com o objetivo de trazer o debate qualificado sobre urbanismo e cidades para um público abrangente. Assim, acreditamos que todo conteúdo que produzimos deve ser gratuito e acessível para todos.

Em um momento de crise para publicações que priorizam a qualidade da informação, contamos com a sua ajuda para continuar produzindo conteúdos independentes, livres de vieses políticos ou interesses comerciais.

Gosta do nosso trabalho? Seja um apoiador do Caos Planejado e nos ajude a levar este debate a um número ainda maior de pessoas e a promover cidades mais acessíveis, humanas, diversas e dinâmicas.

Quero apoiarConfira a nossa conversa com a urbanista e vereadora em Curitiba, Laís Leão, sobre o papel dos vereadores nas cidades.

Os contrastes e semelhanças entre as diferentes cidades na gestão do transporte público coletivo revelam deficiências, pontos de atenção e oportunidades de melhoria.

As cidades brasileiras precisam de um alinhamento maior entre o planejamento urbano e o estudo das relações econômicas.

Mapas digitais oficiais podem transformar o planejamento urbano no Brasil, ampliando a segurança jurídica e integrando informações.

Quando a oferta aumenta mais que a demanda; quando há adensamento; e quando ocorre um processo de filtragem.

Confira nossa conversa com Kátia Mello e Andressa Capriglione sobre o Moradia Primeiro, uma estratégia de transformação social para lidar com a população em situação de rua.

Promoções e praticidade do comércio eletrônico podem esconder impactos negativos da modalidade para a vida urbana das grandes cidades.

Segundo pesquisa, a sinalização voltada a motociclistas não pode ser considerada a causa principal para a queda no número de acidentes na capital paulista.

O crescimento urbano do Rio de Janeiro proporcionou encontros, produtividade e novas ideias.

COMENTÁRIOS