Os artigos mais lidos de 2025

Confira quais foram os artigos mais acessados de 2025 no Caos Planejado!

A pesquisa do Instituto Corrida Amiga revela vários desafios e falhas nos tempos para a travessia de pedestres nas cidades, que são, muitas vezes, insuficientes.

7 de julho de 2025A mobilidade urbana brasileira é resultado de escolhas políticas e técnicas que deliberadamente colocam a fluidez dos automóveis acima da segurança de quem caminha — apesar de a caminhada ser o modo mais utilizado pela população, conforme indicam dados de divisão modal em diversas cidades brasileiras. O tempo semafórico insuficiente para a travessia de pedestres está escancarado no cotidiano de quem atravessa as ruas e é uma consequência direta de um modelo de cidade que naturaliza o risco para os mais vulneráveis e transforma a travessia em um teste de resistência. Não se trata de falha técnica, mas de um modelo urbano que historicamente vem decidindo quem deve esperar e quem tem prioridade para seguir. E é nesse sentido que a travessia se torna, mais do que uma passagem física, um verdadeiro indicador de (in)justiça urbana.

No intuito de evidenciar e transformar essa realidade, o Instituto Corrida Amiga lançou, em 2019, a campanha Travessia #Cilada, pesquisa de ciência cidadã que mapeia cruzamentos em que os tempos semafóricos são inadequados, a partir da percepção da população. Em 2024, no contexto do Maio Amarelo, foi realizada a segunda edição da campanha, com expansão para 21 cidades brasileiras e uso estruturado da ciência cidadã como metodologia participativa e científica. Os dados revelaram um cenário preocupante: em 54% dos semáforos de pedestres analisados, o tempo de travessia era igual ou inferior a 10 segundos, com média nacional de apenas 7 segundos. Enquanto isso, o tempo de espera do pedestre até chegar a sua vez era, em média, de 2 minutos e 11 segundos (131 segundos).

Leia mais: Mais um Maio Amarelo acabou. E o que mudou nas cidades?

Em maio de 2025, a Prefeitura de São Paulo reconheceu as falhas nos tempos de semáforo apontadas pela campanha e anunciou medidas corretivas. Para verificar se a prefeitura realmente havia feito seu trabalho, fomos a campo novamente e aplicamos o Índice de Desigualdade Temporal (IDT), que leva em consideração o tempo disponível para a travessia (verde + vermelho piscante), a largura da via e a velocidade de caminhada de diferentes perfis* de pedestre. Dentro dessa metodologia, o IDT é considerado adequado quando está acima de 1.

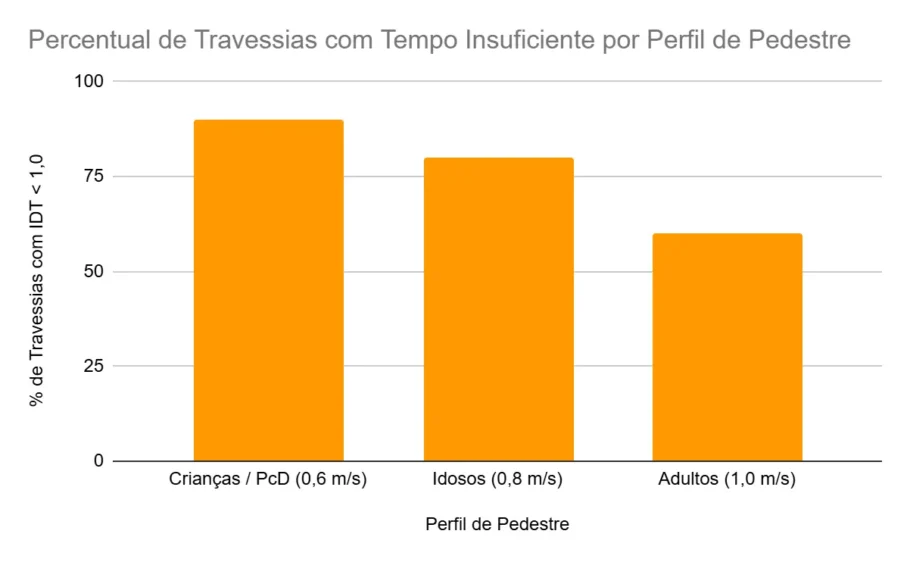

A nova rodada de dados coletados em 2025 mostrou que, em 44% das travessias monitoradas, o tempo verde permaneceu entre 4 e 5 segundos. 90% delas seguiam inadequadas para quem caminha a 0,6 m/s (crianças e pessoas com deficiência) e 80% para quem caminha a 0,8m/s (idosos).

Essa configuração contraria não apenas o “bom senso” urbano, mas também uma série de marcos legais nacionais. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece que os veículos devem proteger os modos mais vulneráveis, cabendo ao maior zelar pela segurança do menor. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência e a Norma Técnica de Acessibilidade determinam parâmetros específicos para acessibilidade em espaços públicos, incluindo tempos de travessia compatíveis com diferentes perfis populacionais. A Política Nacional de Mobilidade Urbana também define como prioridade os modos ativos e coletivos de transporte.

O cálculo dos tempos de travessia, ainda amplamente baseado em uma velocidade padrão de 1,2 m/s, ignora a realidade de grande parte da população. Segundo o artigo “Walking speed of older people and pedestrian crossing time”, 97,8% dos idosos não atingem essa velocidade, e caminham, em média, a 0,8 m/s. Para crianças pequenas e pessoas com deficiência, a velocidade segura cai para 0,6 m/s, conforme parâmetros legais e técnicos já reconhecidos.

Para compensar o tempo verde reduzido, muitas cidades recorrem ao vermelho piscante como extensão da travessia. Uma pesquisa da CET-SP (2022) confirma que o sinal piscante causa confusão: 63,9% dos pedestres interrompem a travessia e 17,9% aceleram o passo, comportamento que eleva o risco de atropelamentos. Além disso, o Manual Brasileiro de Sinalização é claro: esse tempo serve apenas para que quem já está na faixa conclua a travessia com segurança — não deve ser usado para iniciá-la. Essa defasagem se agrava ao se considerar o tempo de reação, ou seja, o intervalo entre o acendimento do verde e o início do movimento. Pesquisas mostram que adultos levam cerca de 1,93 segundos para começar a andar, enquanto idosos precisam de até 2,5 segundos. Em muitos cruzamentos com apenas 4 ou 5 segundos de verde, atravessar com segurança é praticamente impossível.

A espera também faz parte do problema. Esperas prolongadas estão diretamente associadas a comportamentos de risco. Em Pequim, metade das pessoas desrespeitam a sinalização após 50 segundos de espera. Na Índia, o percentual de infrações sobe para 55%. Ou seja, a própria lógica da sinalização atual incentiva o risco.

A Travessia #Cilada é um exemplo de como a ciência cidadã pode operar como método científico legítimo no campo da mobilidade urbana. Com base em protocolos padronizados, pessoas comuns foram treinadas para coletar, registrar e validar dados sobre tempos semafóricos. O uso desse método, além de gerar evidência técnica, empodera a população e amplia a legitimidade das demandas por mudanças. O Instituto Corrida Amiga integra a CIVIS, plataforma de Ciência Cidadã desenvolvida a partir da EU-Citizen Science, que reúne iniciativas voltadas à justiça social, ambiental e urbana. A prática ainda é rara no urbanismo brasileiro, mas experiências internacionais como o projeto europeu WeCount mostram seu potencial para influenciar políticas públicas de transporte e segurança viária.

Leia mais: 3 infraestruturas que dizem ser para pedestres, mas que priorizam os carros

Há uma contradição entre a legislação brasileira, que valoriza a mobilidade a pé, e a prática nas travessias sinalizadas, marcada por tempos insuficientes e infraestrutura excludente. Embora o Estatuto do Pedestre, em vigor no município de São Paulo, represente um avanço ao estabelecer parâmetros mais inclusivos, como velocidades diferenciadas por perfil etário e físico e limite máximo de espera de 90 segundos, seu alcance é restrito ao contexto local. Ainda assim, constitui uma diretriz relevante que pode inspirar mudanças normativas em âmbito federal e em outras cidades. Para enfrentar esse descompasso, propõe-se a revisão urgente do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – especialmente no uso do vermelho piscante como fase principal da travessia e da velocidade padrão de cálculo de 1,2 m/s –, além da reformulação das travessias com base nas leis de acessibilidade e inclusão. Traduzir o marco legal em políticas públicas concretas é essencial para garantir cidades mais justas, acessíveis e centradas nas pessoas.

Autores: Silvia Stuchi, Meli Malatesta, Elky Santos, Graziela Mingati, Viviane Barbosa, Arthur Santana, Renata Marè, Marcus Magalhães

* Perfis adotados:

0,6 m/s – crianças e pessoas com deficiência

0,8 m/s – pessoas idosas

1,0 m/s – adultos médios

1,2 m/s – parâmetro técnico-padrão

Somos um projeto sem fins lucrativos com o objetivo de trazer o debate qualificado sobre urbanismo e cidades para um público abrangente. Assim, acreditamos que todo conteúdo que produzimos deve ser gratuito e acessível para todos.

Em um momento de crise para publicações que priorizam a qualidade da informação, contamos com a sua ajuda para continuar produzindo conteúdos independentes, livres de vieses políticos ou interesses comerciais.

Gosta do nosso trabalho? Seja um apoiador do Caos Planejado e nos ajude a levar este debate a um número ainda maior de pessoas e a promover cidades mais acessíveis, humanas, diversas e dinâmicas.

Quero apoiarConfira quais foram os artigos mais acessados de 2025 no Caos Planejado!

Como as unidades habitacionais novas e caras de hoje se tornam as moradias acessíveis de amanhã.

Entendendo o que esse conceito realmente significa a partir de diferentes perspectivas.

Confira a nossa conversa com o pesquisador e gestor Santiago Uribe sobre o papel do urbanismo social na cidade de Medellín.

A ausência de assistência técnica de projeto e acompanhamento das reformas no desenho inicial do Programa Reforma Casa Brasil ameaça o potencial transformador da nova política do governo federal, lançada em outubro.

Depois de anos de ceticismo, os carros autônomos emergem com força e começam a redesenhar a mobilidade urbana. Precisamos nos preparar para as mudanças que vêm pela frente.

Diante de eventos climáticos extremos, as cidades precisam adotar estratégias para garantir o bem-estar de seus moradores mesmo em altas temperaturas.

Enquanto brasileiros se indignam com poluição visual e prédios altos, milhões vivem sem infraestrutura básica e sob domínio do crime organizado.

Confira a nossa conversa com a urbanista e vereadora em Curitiba, Laís Leão, sobre o papel dos vereadores nas cidades.

A questão é que o item 5.7.2 “Entreverdes para os pedestres”, do Manual Brasileiro de Sinalização de trânsito VOLUME V, aprovado pela Resolução nº 973/2022 diz que:

“Usualmente, adota-se o tempo de percepção e reação do pedestre igual a 1,0 s e a sua velocidade igual a 1,2 m/s. Em situações específicas, em que o local é utilizado sistematicamente por pedestres com mobilidade reduzida ou quando, devido às características do local, são verificados deslocamentos mais lentos, estes valores devem ser substituídos por outros levantados diretamente em campo.”.

Ou seja, a publicação oficial do CONTRAN diz “usualmente”. Então os demais usuários são exceção, quando deveria ser uma regra compulsória de avaliação!